はじめに

こちらのページでは介護サービス事業所で初めて介護請求業務を担当される方でもスムーズに進めていただけるよう、介護請求の流れを簡単にご紹介いたします。

居宅介護支援事業所の介護報酬請求業務の流れはこちらの記事をご覧ください。

介護報酬とは?

介護報酬とは、事業者が利用者(要介護者または要支援者)に介護サービスを提供した場合に、その対価として事業者に対して支払われる報酬のことをいいます。

介護報酬の基準額は、介護サービスの種類ごとに、サービス内容や要介護度などに応じて細かく定められており、基本的に3年に1度、介護保険法上の報酬改定として、厚生労働大臣が審議会(介護給付費分科会)の意見を聴いて見直されます。また、事業所・施設の所在地等によっても単価が変動します。

国保連への請求期間は毎月1日~10日

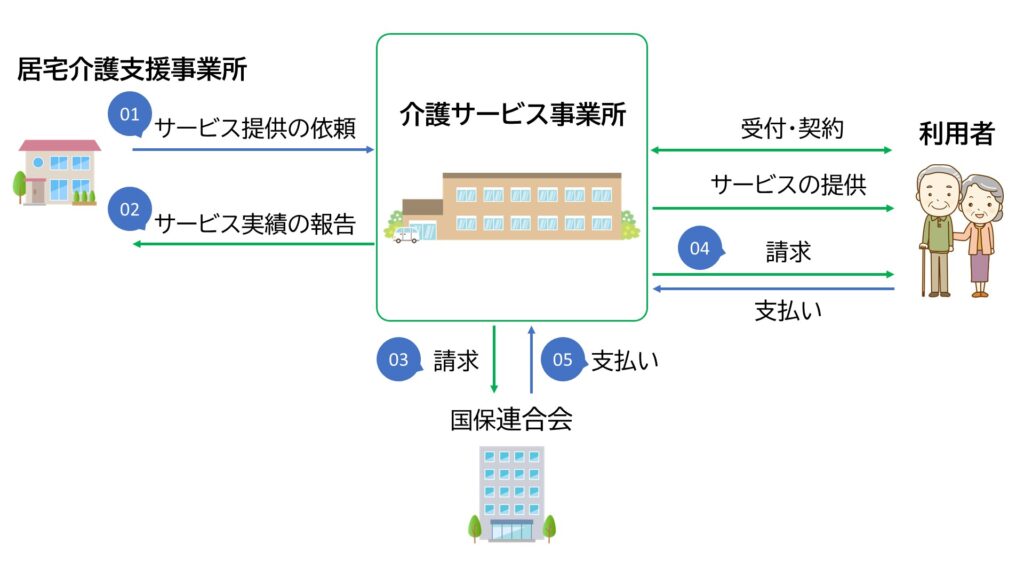

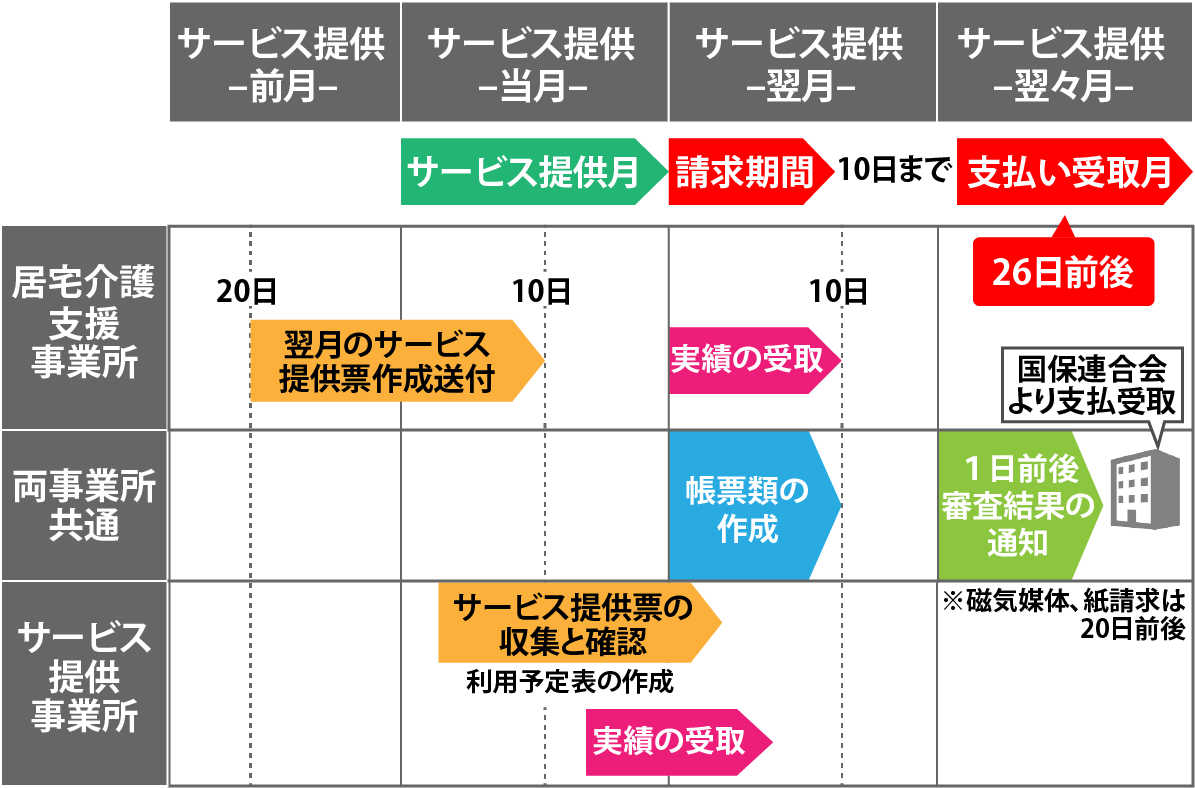

利用者が介護保険サービスを受けると、サービスを提供した事業者はその費用の原則9割(利用者の所得により8割または7割)を国保連*へ請求し、残りの1割~3割を利用者へ請求します。特に国保連への請求は毎月1日~10日という限られた期間内に請求書類を提出する必要があります。

(国保連*は「国民健康保険団体連合会」のことをいいます。)

国保連へ提出する請求書類

介護給付費請求書・明細書 ・・・提供した介護サービス報酬の請求書

請求業務も事業所間の連携が大切です

国保連は介護サービス事業者から提出された介護給付費明細書と居宅支援事業所から提出された給付管理票との突合審査を行ってから各事業所へ支払いをします。そのため、いずれかの請求書類に不備があると、本来サービス事業所へ支払われるはずの報酬が支払われない事態となってしまう恐れもあり、介護サービスの提供だけでなく請求書類の作成業務でも居宅支援事業所とサービス事業所の連携が大切です。

介護サービス事業者の請求の流れ

01

受付・契約

居宅介護支援事業所のケアマネジャーからのサービス提供依頼を受けて、利用者と契約をします。

*サービス計画書、重要事項説明書、契約書、保険証・介護保険証のコピーなど、その利用者の情報を一つのファイルにまとめておくと便利です。

02

介護サービスの提供と実績の報告

居宅介護支援事業所のケアマネジャーから受け取ったサービス提供票の内容を確認し、利用者にサービスを提供します。

その月のサービス提供が終わったら、居宅支援事業所へ「サービス実績票」「サービス実績票(別表)」を提出します。

03

国保連へ請求する

インターネットでの伝送、若しくは電子媒体(CD-R)による電子請求が原則となっています。

「介護給付費請求書」と「介護給付費明細書」を請求データ化し、毎月1日~10日までの間に国保連へ提出します。

04

利用者宛の請求書を作成する

介護保険サービスの利用者負担分(1割~3割)の費用を利用者に請求します。

また、介護保険外のサービス利用がある場合はその請求します。

05

国保連から支払いを受ける

事前に、国保連より審査支払結果帳票が送られてきますので、内容を確認し、返戻等がある場合には次の請求期間に再請求ができるよう準備しておきます。

特に、給付管理票を修正してもらう必要がある場合は、居宅支援事業所のケアマネジャーと連絡をとりあい、余裕を持って準備を進めておきましょう。

請求業務のスケジュール

請求データの主な記載内容

1. サービス提供年月

2. 公費負担者番号・公費受給者番号

3. 被保険者情報:保険者番号、被保険者番号、氏名、生年月日、性別、要介護状態区分、認定有効期間

4. 請求事業者情報:事業所番号、事業所名称、所在地、連絡先

5. 居宅サービス計画:居宅支援事業所情報など

6. 開始年月日

7. 中止年月日、中止理由

8. 給付費明細欄:提供したサービス内容、該当のサービスコード、単位数、回数

9. 摘要:サービス内容に応じて、所定の内容を記載

10. 請求額集計欄

・サービス種類コード、名称

・サービス実日数

・計画単位数

・限度額管理対象単位数

・限度額管理対象外単位数

・ 給付単位数

・公費分単位数

・単位数単価

・保険請求額、利用者負担額、公費請求額

・公費分本人負担

11. 給付率:保険、公費

12. 合計:保険請求額から公費分本人負担について、それぞれの行の合計金額を記載すること

13. 社会福祉法人等による軽減欄

介護請求事務にお困りごとはありませんか?

複雑な介護保険請求事務。不安やお困りごとはありませんか?介護現場の声から生まれた介護報酬請求ソフト『楽すけ』なら、初めての国保連請求の不安を解消できます。まずはお困りごとを気軽に相談してみませんか?